[検証]補償導線の中継に銅線を使用するとどうなる?

みなさま、いつも弊社ブログをご覧いただきありがとうございます。

今月のブログを担当いたします、営業のKです。

今回は、「補償導線の中継に銅線を使用するとどうなるか?」をテーマに、熱電対の原理に触れながら検証してみたいと思います。

■ 熱電対と補償導線について

温度測定において、熱電対と指示計(温度表示機)をつなぐリード線には、専用の補償導線を使用することが原則です。補償導線は、使用する熱電対に応じた起電力特性を持ち、測定精度を保つために欠かせないものです。

ただし、“ある特定の条件下”では、補償導線の中継に異種金属(例えば銅線)を用いても影響が出ないケースが存在します。

■ 検証テーマ:銅線を中継に使ったらどうなるか?

以下の 4つのケース に分けて検証します。

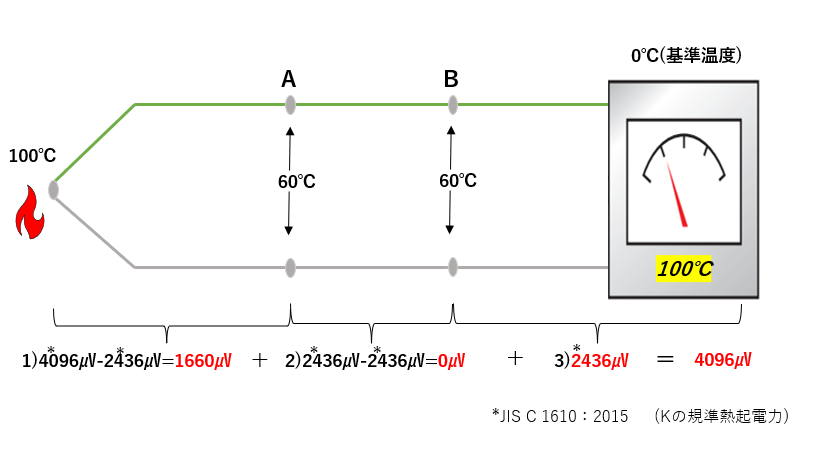

例1)接点A・B間に温度差がない(中継に補償導線を使用)

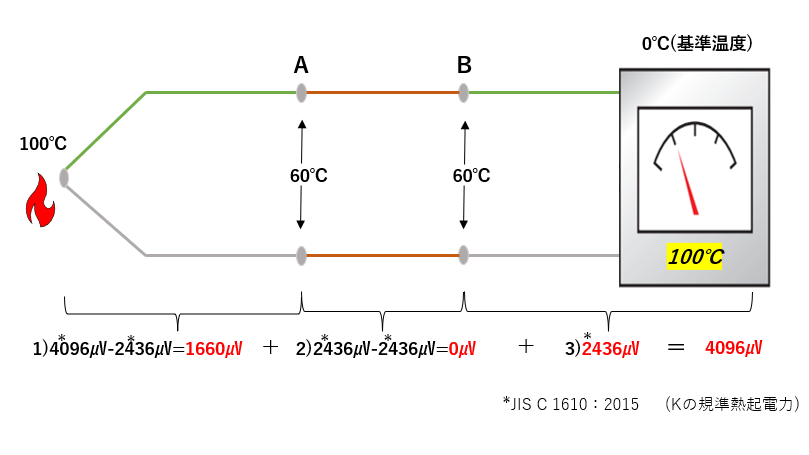

例2)接点A・B間に温度差がない(中継に銅線を使用)

大前提としてゼーベック効果による熱起電力の発生の原則『異種金属の両端末を接続し、両端末に温度差が生じた時に熱起電力が発生する(逆に温度差が無ければ熱起電力は発生しない)』がございます。

例1)、例2)のような接点A・Bに温度差が無い場合は上記のゼーベック効果の原則から熱起電力が発生ませんので、補償導線を使用しなくても一般的な銅線で中継しても温度測定に影響はございません。(注:あくまでも中継する両接点に温度差が無いケースに限ります。)

この両接点に温度差が無ければ補償導線や熱電対線の中継に異種金属を使っても温度測定に影響を与えないという法則を『中間金属の法則』と言い、この特性により中継の両接点に温度差が無ければ熱起電力を発生しない銅線を使用しても温度測定の結果に影響が出ないという事が実証されております。

次に熱電対と補償導線の中継の両接点に温度差がある場合を検証します。

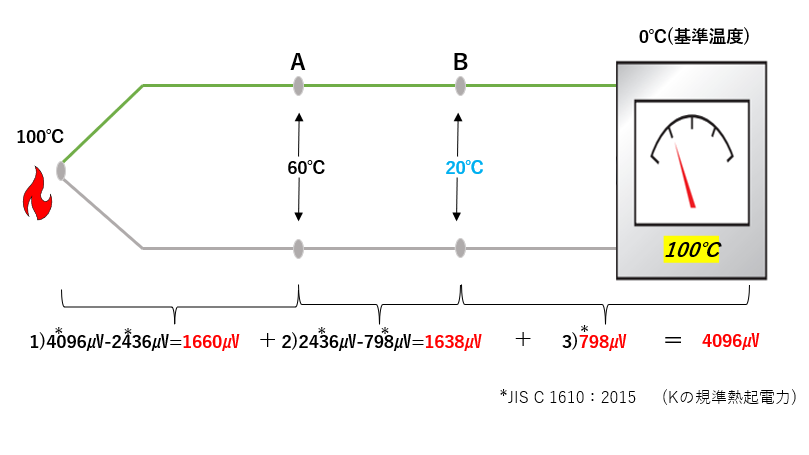

例3)接点A・B間に温度差がある(中継に補償導線を使用)

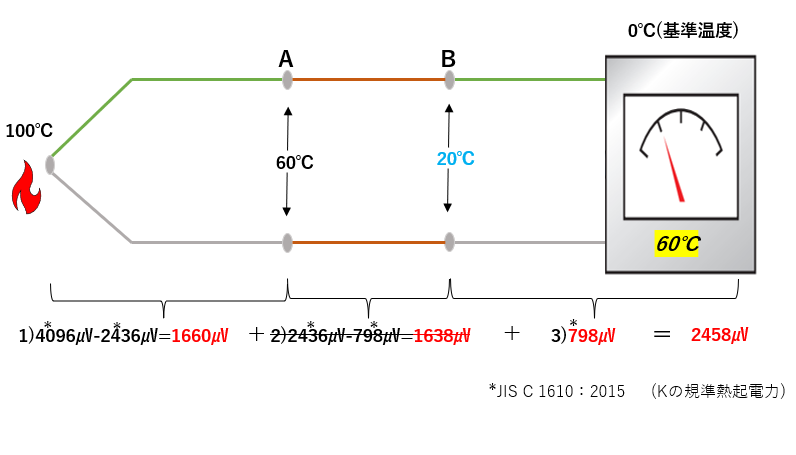

例4)接点A・B間に温度差がある(中継に銅線を使用)

例3)と例4)の場合では、接点A・Bに40℃の温度差があります。

両接点間に温度差がある場合、例3)の補償導線であれば上記のゼーベック効果の原則から40℃の温度勾配分の熱起電力が発生し温度補償されますので、表示温度に正しく100℃と表示します。しかし例4)のように銅線を使用して中継した場合は、補償導線と違い両接点の温度差40℃の温度勾配分の熱起電力が発生せず、温度補償がされないため、測定温度と表示温度に誤差が発生してしましまいます。

例4)では銅線による温度補償が無い為、合計の熱起電力が約2458㎶になり、計器には実際の温度と違う60℃と表示されます。銅線を使用した場合に熱起電力が発生しないのは、『均質回路の法則』という原理によります。これは『接続する金属の対(ペア)が同質の金属線(均質な金属線)同士で接続しても熱起電力は発生しない』という法則で、銅線と銅線の両接点を繋げて、両接点に温度差を与えても、両方同質(均質)の金属のため熱起電力は発生しません。

逆に熱電対・補償導線の熱起電力導体は、対(ペア)が異種金属同士(例えばK熱電対であればクロメルとアルメル)のため、両端末を接続し、その両端末に温度差を与えると熱起電力が発生するゼーベック効果を利用して温度計測をしています。

■ まとめ:中継に銅線を使ってはいけない理由

今回ご紹介した4つの例を通して、以下のことがわかります。

-

中継点に温度差がなければ、銅線を使っても理論上は問題ない。

-

しかし、現場環境では中継点の温度が常に一定とは限らない。

-

わずかな温度差でも、銅線では起電力補償ができず、誤表示の原因になる。

このため、正確な温度測定を行うためには、必ず補償導線をご使用いただく必要があります。

特に長距離配線や温度変化の激しい現場では、影響が顕著に現れるため注意が必要です。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

今後とも、福電をどうぞよろしくお願いいたします。